事業継続マネジメント

事業継続マネジメントの基本方針

当社は緊急事態で優先すべき事項を次のとおり明確化しています。

(1)従業員・家族の命を守る。

(2)製品の供給継続。

(3)社会的な責任を果たす。

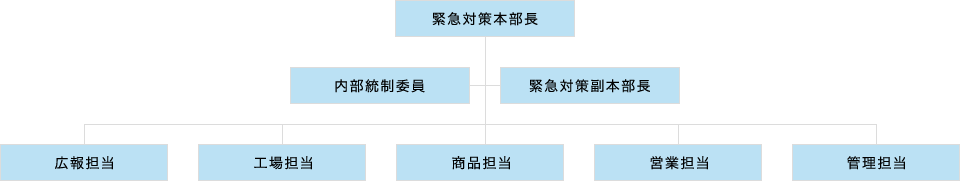

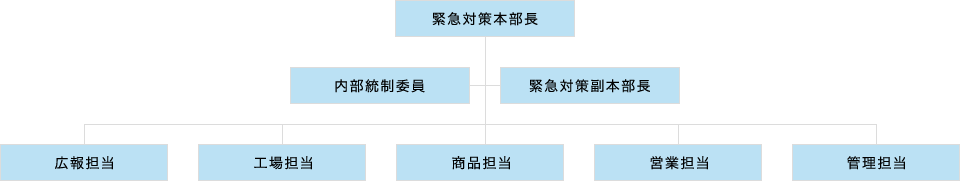

1.緊急対策本部

緊急対策本部の体制は次の通りです。

<本社>

任命されたメンバーは、有事の際には夜間・休日にかかわらず、速やかに現場に駆けつけます。

<営業拠点>

-

西日本支社は本社が被災した際、代替の緊急対策本部として機能することができます。

ページの先頭へ戻る

2.事業継続のための取り組み

<生産>

-

(1)購買ルートの確保

-

非常時に備え、代替のルート(協力工場)を常に考慮した体制作りを進めています。

-

(2)生産のバックアップ体制

-

迅速流体継手事業・機械工具事業・リニア駆動ポンプ事業は国内およびタイ国の2工場体制となっています。国内外の工場間では、代替生産が可能な体制作りを進めています。

<販売>

-

(3)製品提供の維持

-

万一、生産が中断した場合は、西日本物流センターの在庫および栃木日東工器と、全国に所在する代理店様の保有する在庫により、欠品リスクを最小限にとどめる体制にしています。

-

(4)販売のバックアップ体制

-

営業拠点が被災した場合は本社で、本社が被災した場合は西日本支社で、それぞれ受注・発注手配ができるシステムの開発およびテスト運用が完了しています。

-

(5)営業拠点のバックアップ体制

-

緊急時に「通常の連絡先」が対応できない場合は、「災害緊急時の連絡先」で次の事項について対応が可能です。

-

災害緊急時の連絡先

-

- 本 社 Tel: 03-3755-1111 Fax:03-3755-1126

- 西日本支社 Tel: 06-6973-5501 Fax: 06-6978-2125

- 中日本支社 Tel: 052-726-9041 Fax: 052-772-7745

-

対応可能事項

-

- 当社製品に対する質問

- 在庫確認

- 受注・出荷確認

- 修理依頼

<施設>

-

(6)施設の防災対策

-

日東工器は地震への備えの一つとして、建物の被害を最小限に留める対策を進めています。建物自体の耐震化に加え、什器の耐震補強や事務機械の固定等を行っています。その他、本社および営業拠点では、ヘルメット、食料、毛布等の防災備品を適正数保有しています。

<情報>

-

(7)情報データのバックアップ体制

-

お客様へ製品を供給するために不可欠な情報データのバックアップ体制を既に確立しています。

停電時、サーバールームは非常用発電で稼動しますが、万が一困難な事態になった場合は、直ちに他拠点の運用に切替え、速やかに復旧することができます。

ページの先頭へ戻る

3.社員教育

-

(1)防災訓練

-

発災時に自分の命をきちんと守れるよう、本社では年に1度、防災訓練を実施しています。

基本的な避難・点呼に加え、「けが人が出た場合」「行方不明者がいる場合」「防火設備が機能した場合」等を想定し、そうした事態にも自主的に判断し行動できる従業員の育成に努めています。

避難訓練の様子

避難訓練の様子

-

(2) 安否確認

-

発災時における従業員との連絡手段・手順をあらかじめ定めておくとともに、従業員が安心して施設内に待機できるよう、その家族等との安否確認手段を従業員へ周知しています。

加えて年に数回、全従業員を対象に安否確認訓練を実施しています。安否確認のテストメールを送り、正しく会社に返答ができるのかを確認しています。

-

(3) 帰宅困難者対策

-

本社では、東京都帰宅困難者対策条例により制定された企業の3つの努力義務「企業等従業員の施設内待機の努力義務」、「企業等従業員の3日分の備蓄(飲料水、食料等)の努力義務」、「安否確認情報の確認手段の従業員への周知の努力義務」について、対策が完了しています。

-

(4) 救命救急講習会

-

定期的に普通救命技能認定の取得を目指した講習会を開催しています。多くの従業員が技能を取得し、地域社会に貢献していくことを目指しています。

救命救急講習会の様子

救命救急講習会の様子

ページの先頭へ戻る

4.BCMの取組み体制

日東工器は、内部統制に関する最高意思決定機関として、内部統制委員会を設置しています。その内部統制委員会傘下に分野別の各委員会を設置し、内部統制規程、コンプライアンス規程、安全保障輸出管理規程、危機管理規程、および各委員会細則に則り、リスク管理体制を有効に機能させています。

有事の際には社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し損失を最小限に留めるよう、迅速な対応を行う体制をとっています。緊急対策本部の下位組織として危機管理委員会を、防火管理として自衛消防隊を設け、定期的な活動を実施しています。

ページの先頭へ戻る